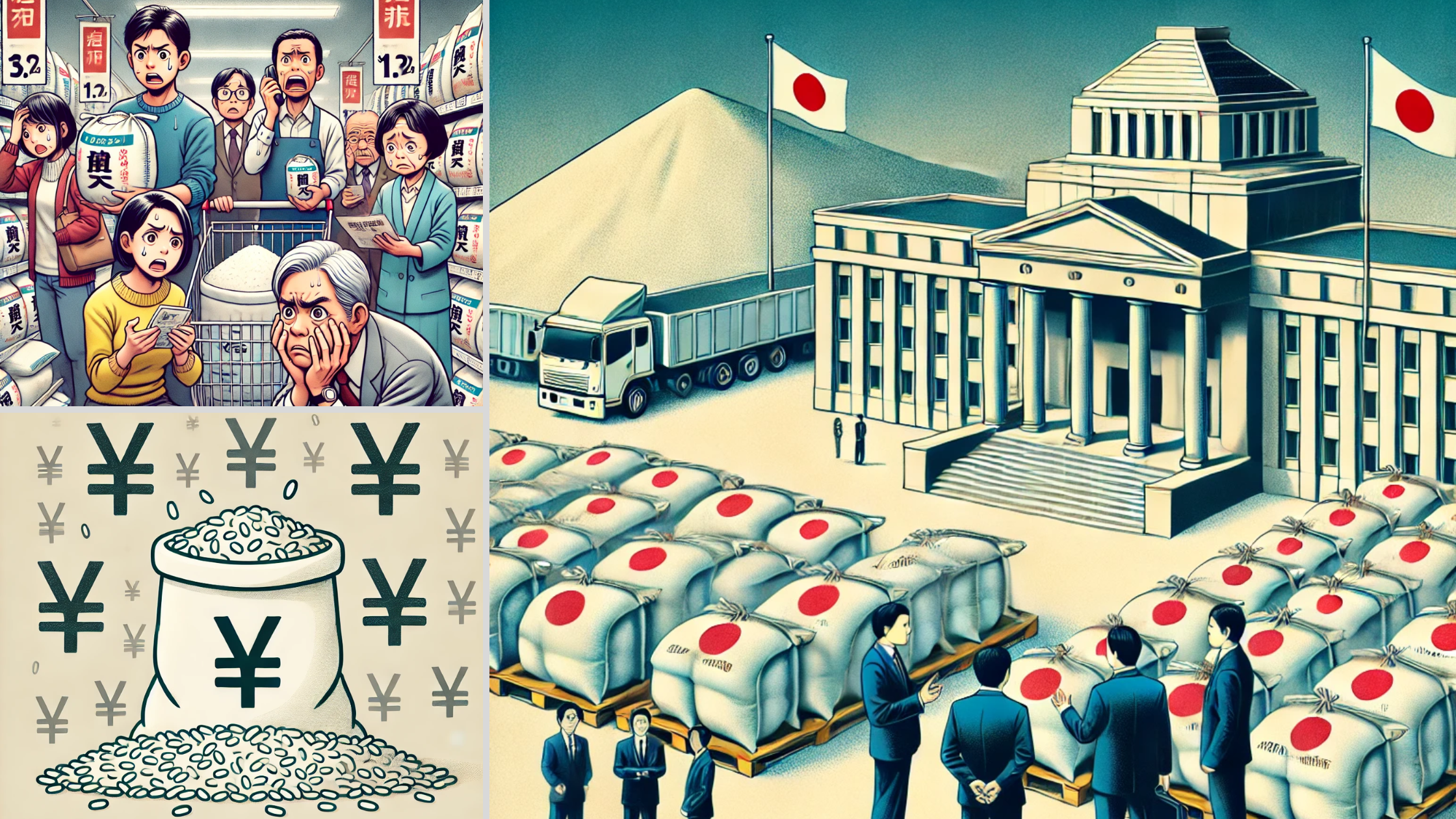

日本国内でお米の価格が高騰し、一部では「お米がない」と感じる人も増えている。そんな中、「備蓄米 なぜ 出さない」と疑問を抱く消費者は少なくない。実際、政府が管理する備蓄米は何のために存在し、どのような基準で市場に放出されるのか。この問題を正しく理解することが重要だ。

現在の価格が上昇する中で、備蓄米の放出がどこへ向かうのか、また落札価格はどのように決められるのかといった点も、多くの人が気にしているだろう。さらに、お米不足はいつまで続くのか、そして5年後どうなるのかといった長期的な視点も欠かせない。

知恵袋などのオンライン掲示板でも、「なぜ備蓄米をすぐに市場に流さないのか?」という疑問が多く寄せられている。しかし、備蓄米の放出には明確な理由があり、単純に「供給不足だから放出すべき」とは言い切れない側面がある。本記事では、備蓄米の役割や政策的背景を踏まえながら、その仕組みや課題について詳しく解説する。

- 備蓄米が市場に出回らない理由と政府の方針

- 備蓄米の役割と放出の仕組み

- お米不足の原因と今後の見通し

- 現在の米価の動向と消費者への影響

備蓄米はなぜ出ないのか?

- 備蓄米はなぜ出ないのか?

- 備蓄米は何のために存在するのか

- お米がない理由とは? 供給不足の理由

- お米不足はこれからも続くのか?

- 今後の予測 5年後どうなる?米市場の心構えと対策

- 現在の価格

備蓄米はなぜ出ないのか?

備蓄米が市場に出回らない理由には、政府の方針や市場への影響を考慮した政策が関係しています。消費者からは「米不足が深刻なのに、なぜ備蓄米を放出しないのか」という疑問の声が多く上がっていますが、そこにはいくつかの要因が絡んでいます。

まず、備蓄米は本来、不作や災害などで米の供給が大きく不足した場合に放出されるものです。政府は、現在の状況を「供給不足」ではなく「流通の停滞」として捉えており、法律上すぐに放出する理由がないと考えています。

また、備蓄米を市場に放出すると、米価が急落する可能性があるため、農家や流通業者への影響も懸念されています。米価が下がれば、生産者が経済的に厳しくなり、将来的な生産量にも悪影響を及ぼすかもしれません。そのため、政府や農協は慎重な対応を取っているのです。

さらに、備蓄米は定められたルールのもとで管理されており、すぐに市場に出せるわけではありません。保管期間が5年と決まっており、古くなった米は主に飼料用として処分されるため、すべてが主食用として流通するわけではないのです。

このように、備蓄米が出回らないのは単純な供給不足の問題ではなく、政策や市場のバランスを考えた結果であることが分かります。ただし、価格の高騰や品薄が続けば、今後は柔軟な運用が求められるでしょう。

備蓄米は何のために存在するのか

備蓄米は、日本の食料安全保障を支えるために政府が管理している米です。主な目的は、自然災害や異常気象などによる不作の際に、国内の米の供給を安定させることです。加えて、突発的な需要の増加にも対応できるよう、一定量を確保しておく役割も果たしています。

具体的には、備蓄米は毎年約20万トンずつ政府が買い入れ、最大100万トン程度を保管する仕組みになっています。これは、過去の大規模な不作の際に市場が混乱しないようにするために設けられた制度です。通常、5年間の保管期間を経過した米は、家畜の飼料用として安価に販売されるほか、学校給食や福祉施設、フードバンクなどにも無償で提供されます。

ただし、備蓄米は市場での価格を大きく左右する可能性があるため、通常の食用米とは異なる扱いを受けます。たとえば、米価が急騰した場合でも、政府が「供給不足」と認めなければ放出されません。そのため、「市場に米が不足しているように見えても、備蓄米が出回らない」という状況が発生することがあります。

備蓄米は、日本の食料供給を安定させる重要な役割を持っていますが、状況に応じた適切な運用が求められる制度でもあります。

お米がない理由とは? 供給不足の理由

現在、お米の価格が高騰し、一部の地域では「店頭でお米が買えない」といった声が聞かれます。では、なぜこのような状況が発生しているのでしょうか? その背景には、いくつかの要因が複雑に絡み合っています。

第一に、気候変動による影響です。近年、猛暑や台風、大雨などの異常気象が頻発しており、一部の地域では米の収穫量が減少しました。特に2023年の夏は記録的な猛暑となり、米の品質が低下したことが報告されています。

次に、減反政策の影響も無視できません。日本では長年、米の生産量を調整するための政策(減反)が行われてきました。これにより、農家は補助金を受け取る代わりに米の生産を抑制する仕組みが続いてきました。その結果、日本の米の生産量は過去と比べて大きく減少しています。

さらに、流通の問題も大きな要因です。農水省の発表によると、2024年の米の収穫量は前年と比べて増加していますが、市場に出回る量は減少しているといいます。これは、卸売業者が価格の動向を見極めながら在庫を調整していることや、一部の業者が売り惜しみをしている可能性が指摘されているためです。

また、コロナ禍の影響で飲食業界の需要が一時的に減少した後、回復する過程で市場の需給バランスが崩れたことも影響しています。さらに、海外からの訪日客(インバウンド)の増加により、観光地を中心に米の消費が拡大し、一部の地域では需要に供給が追いつかない状況となっています。

このように、気候変動、政策、流通の問題などが重なった結果、お米の供給不足が発生しています。今後、安定した供給を確保するためには、柔軟な政策の見直しや市場の透明性向上が求められるでしょう。

お米不足はこれからも続くのか?今後の予測

現在の米不足は、単なる一時的な現象ではなく、今後も続く可能性があります。理由として、人口減少や食生活の変化による需要減少に対し、生産量の減少がそれ以上に進んでいることが挙げられます。特に、農家の高齢化や後継者不足、さらには気候変動の影響により、安定した供給が難しくなっているのが現状です。

また、減反政策の影響で長年にわたり生産調整が行われた結果、市場に出回る米の量は限られています。これに加え、輸入米に依存しづらい状況も続いており、国内市場の供給力が試されています。

今後の対策としては、農家への支援を強化し、若い世代が参入しやすい環境を整えることが求められます。また、需要の変化に対応しやすい流通システムを構築し、急激な価格変動を抑えることも重要です。消費者としては、今後も価格の高騰や品薄の可能性を考慮し、計画的な購入を心がけることが必要となるでしょう。

5年後どうなる?米市場の心構えと対策

今後5年の間に、日本の米市場は大きな転換期を迎える可能性があります。現在の米価高騰や流通の問題は、一時的なものではなく、農業の構造自体が変化している兆しでもあります。

第一に、農家の減少が深刻化し、国内生産量がさらに低下することが予測されます。特に、後継者不足が進めば、大規模な農地転用や耕作放棄地の増加につながり、結果として安定供給が困難になります。

第二に、政府の米政策がどのように変化するかが重要です。減反政策の完全撤廃や、米の輸出促進による国内価格の安定化が求められるかもしれません。一方で、輸入米の取り扱いや、備蓄米の運用方法が変わることで、市場に与える影響も大きくなります。

消費者としては、今後の市場動向を注視し、価格の変動に備えた購入計画を考えることが重要です。また、長期的には、国内の米産業を支えるために、国産米の消費を意識的に増やすことも一つの対策となるでしょう。今後5年の間に、政府、農家、消費者それぞれの行動が、米市場の未来を左右することになります。

現在の価格

現在、日本の米価は過去最高水準に達しており、多くの消費者が価格の高騰を実感しています。2025年3月時点で、一般的な5kg入りのコメは4000円を超えることが珍しくなく、一部では4500円以上の価格で販売されるケースも見られます。これは、数年前と比較して約1.5倍から2倍の価格上昇となっています。

この価格高騰の背景には、2023年の猛暑による収穫量の減少や、長年続いた減反政策の影響、さらに卸売業者の在庫調整が影響していると考えられます。また、米価を維持するための政策がとられており、備蓄米の放出が限定的にしか行われないことも、価格が高止まりしている要因の一つです。

一方で、政府は備蓄米の一部放出を決定しており、2025年3月から市場への供給量が増えることで価格が多少緩和される可能性もあります。しかし、現時点では流通ルートの問題や販売戦略の影響で、すぐに大幅な値下げにはつながりにくいと考えられています。

消費者としては、価格動向を注視しつつ、購入のタイミングを見極めることが重要です。また、安価なブレンド米や産地・銘柄にこだわらない選択をすることで、家計への負担を軽減する工夫も必要になるでしょう。

備蓄米はなぜ出ない? 放出の行方と影響

- 備蓄米の放出はどこへ?流通の仕組み

- 放出されない背景とは?政策と市場の関係

- 知恵袋でも話題!消費者の疑問と意見

- 正しい備蓄米の活用とは?必要な対応策

備蓄米の放出はどこへ?流通の仕組み

備蓄米が放出される場合、その流通ルートは通常の市場とは異なるプロセスを経ます。まず、政府が定めた条件のもとで、入札を通じて「集荷業者(主にJA全農など)」が落札します。その後、集荷業者は米を卸売業者や精米業者へと供給し、最終的にスーパーや飲食店などで消費者の手に届きます。

しかし、備蓄米は「備蓄米」として明示されず、一般流通の米と区別がつかない形で販売されることが多いです。これは、消費者の混乱を避ける目的のほか、市場価格への影響を最小限に抑えるための対策とされています。

また、すべての備蓄米が主食用として放出されるわけではなく、保管期間が5年を超えたものは飼料用米や加工用米として販売されます。つまり、備蓄米が放出されたからといって、必ずしも家庭用の食卓に届くとは限らないのです。

このように、備蓄米の流通には特定のルールが設けられており、その流れを把握することで、米価の動向や市場の仕組みをより深く理解することができます。

放出されない背景とは?政策と市場の関係

備蓄米が市場にすぐに放出されない背景には、政策と市場のバランスを保つための調整が関係しています。政府は、米の供給が本当に不足した場合に備蓄米を放出する方針をとっていますが、通常の流通が機能していると判断される限り、すぐには放出しません。

この方針の根底には、米価の安定を維持する目的があります。もし政府が一度に大量の備蓄米を市場に供給すると、米価が急落し、生産者である農家の経営が圧迫される可能性があります。特に、日本の米市場はJA(農業協同組合)を中心に構成されており、政府とJAが調整しながら価格を維持する仕組みが長年続いてきました。そのため、米価が下がりすぎることを避けるため、備蓄米の放出は慎重に判断されるのです。

また、備蓄米の保管には年間500億円規模の費用がかかっており、財政面での負担も無視できません。放出することで市場に影響を与えるだけでなく、政府の予算配分にも影響が出るため、慎重に管理されているのです。

このように、備蓄米の放出には経済的な側面と政策的な判断が深く関わっており、単純に「供給不足だから放出すればよい」という問題ではないことが分かります。市場の状況や農家への影響を考慮しながら、適切なタイミングでの供給が求められるのです。

知恵袋でも話題!消費者の疑問と意見

近年、備蓄米の扱いについては多くの消費者が関心を寄せており、ネット上の知恵袋やSNSでも議論が活発に行われています。特に「備蓄米があるのに、なぜ市場に出回らないのか?」といった疑問や、「政府の対応は適切なのか?」という意見が目立ちます。

一部の投稿では、「お米が値上がりしているのに、備蓄米を放出しないのはなぜ?」という不満の声もあります。しかし、これに対して「備蓄米は非常時に備えるものなので、安易に放出すべきではない」との意見も見られ、考え方は分かれています。

また、「備蓄米の管理には税金が使われているのだから、消費者に安価で提供するべきでは?」という意見もあり、政府の政策に疑問を持つ人も少なくありません。一方で、「もし米価が下がりすぎると農家が困るため、慎重な対応が必要」といったバランスを重視する声もあります。

こうした消費者の声から分かるのは、備蓄米の放出については単なる供給問題ではなく、市場全体のバランスや政策的な判断が深く関わっているということです。そのため、一部の意見だけを切り取るのではなく、多角的な視点で考えることが重要になります。

正しい備蓄米の活用とは?必要な対応策

備蓄米を適切に活用するためには、単に市場に放出するだけではなく、状況に応じた柔軟な対応が求められます。現行の制度では、備蓄米は災害時や大規模な不作の際に放出される仕組みですが、現在のような価格高騰や物流の混乱にも対応できる仕組みが必要です。

例えば、消費者が高騰した米を購入する負担を減らすため、低所得世帯や子ども食堂などに備蓄米を優先的に提供する制度の強化が考えられます。これにより、必要としている層へ効果的に届けることができます。

また、備蓄米の管理コストを削減しつつ有効活用するために、食品ロス削減の観点から賞味期限が近い備蓄米を段階的に市場へ流通させる仕組みも検討すべきでしょう。これにより、米価の急落を防ぎながらも供給を安定させることが可能になります。

さらに、消費者への情報提供も重要な要素です。備蓄米の役割や管理の仕組みを分かりやすく伝えることで、不安や誤解を解消し、適切な政策判断を支持する世論形成につなげることができます。

このように、備蓄米を活用するには、単なる市場供給だけでなく、社会全体のバランスを考えた戦略的な対応が求められます。政府、消費者、農家が一体となり、持続可能な形で運用していくことが、長期的な食糧安全保障につながるのです。

まとめ:備蓄米はなぜ出さないのか?市場と政策の実態

- 備蓄米は災害や不作時の供給安定のために保管されている

- 政府は現在の状況を「供給不足」ではなく「流通の停滞」と認識している

- 市場に大量放出すると米価が下落し、農家経営に悪影響を及ぼす可能性がある

- 備蓄米の管理には厳格なルールがあり、すぐに市場に流通させることができない

- 保管期間が5年と定められており、古くなった米は主に飼料用に回される

- 減反政策の影響で米の生産量が長期的に抑えられてきた

- 気候変動による異常気象が収穫量に影響を与えている

- 卸売業者の在庫調整や売り惜しみが流通量の減少につながっている

- 訪日客の増加で観光地を中心に米の需要が拡大している

- 備蓄米の流通は政府主導の入札制度を経て決定される

- 市場への影響を考慮し、備蓄米は通常の流通米と区別されずに販売される

- 備蓄米の放出は財政的な負担も伴うため慎重に判断される

- 消費者の間では「なぜ放出しないのか」との疑問が広がっている

- 適切な活用のためにはフードバンクや低所得者支援への提供が求められる

- 食料安全保障の観点から、長期的な政策の見直しが必要とされている

このように「備蓄米がなぜでないのか?」と国民から疑問に思われるのは、社会全体のバランスを考えた戦略的な対応がなされていない事が原因のように感じます。

今後この備蓄米を活用するには、単なる市場供給だけでなく、社会全体のバランスを考えた戦略的な対応が求められます。政府、消費者、農家が一体となり、持続可能な形で運用していくことが、長期的な食糧安全保障につながるのではないのでしょうか。