夜行バスは、手頃な価格で長距離移動ができる便利な交通手段だが、その危険性について不安を感じる人も少なくない。「夜行バス 危険性」と検索する人の中には、なぜ危ないのか、やめとけと言われる理由を知りたいと考えている人もいるだろう。特に「夜行バスは事故りやすいのか」「事故率はどの程度なのか」「バスの1番危ない席はどこ?」といった疑問を持つ人も多い。

また、「高速バスの座席による死亡率は?」「危ないバス会社の見分け方は?」といった安全面に関する関心も高まっている。さらに、女性が夜行バスを利用する際の防犯リスクや、高校生の単独利用の危険性についても気を付ける事が多く、適切な対策が求められる。

本記事では、夜行バスの安全性ランキングをもとに、事故やトラブルを避けるための具体的な注意点を解説する。信頼できるバス会社の選び方や、安全な座席の選び方、防犯対策まで幅広く紹介するので、夜行バスを安心して利用するための参考にしてほしい。

- 夜行バスの事故リスクや事故率の実態とその原因

- 危ないバス会社の特徴と安全なバス会社の選び方

- 女性や高校生が夜行バスを利用する際の防犯・安全対策

- 安全な座席の選び方とリスクを軽減するための注意点

夜行バスの危険性は本当に高い?リスクと対策を解説

- なぜ危ない?夜行バスをやめとけと言われる理由

- 夜行バスは事故りやすい?事故率と安全性の実態

- バスの1番危ない席はどこ?リスクを軽減する座席選び

- 危ないバス会社の見分け方と安全なバスの選び方

- 夜行バスは高校生に危ない?未成年の注意点

なぜ危ない?夜行バスをやめとけと言われる理由

夜行バスは安価で便利な移動手段ですが、「やめとけ」と言われることもあります。その理由は、安全面や快適性に関する懸念があるためです。ここでは、具体的なリスクについて解説します。

1. 事故リスクがゼロではない

夜行バスは高速道路を長時間走行するため、万が一の事故リスクが伴います。特に深夜は運転手の疲労が蓄積しやすく、居眠り運転や集中力の低下が事故の原因となることがあります。

また、夜間は視界が悪く、突然の天候変化や道路工事などが原因で予期せぬ状況に直面することもあります。特に悪天候時にはスリップや衝突のリスクが高まるため、安全運転への意識がより重要になります。

2. 体への負担が大きい

長時間同じ姿勢で座り続けることは、体への負担が大きくなります。特に狭いシートの場合、エコノミークラス症候群(血栓ができる病気)を引き起こす可能性もあるため注意が必要です。

また、車内の環境によっては、十分な睡眠が取れず到着後に疲労が残ることもあります。リクライニングシートを利用できるバスもありますが、完全なフラットにはならず、新幹線や飛行機と比較して快適性は劣ることが多いです。

3. 盗難やトラブルのリスクがある

夜行バスの車内では、貴重品の盗難やトラブルに巻き込まれる可能性があります。乗客が眠っている間に荷物を盗まれるケースも報告されており、特に長距離移動では注意が必要です。

また、混雑したバス内では他の乗客とのトラブルが発生することもあります。リクライニングシートの利用に関するマナーや、話し声・音漏れによるストレスなど、快適に過ごせない要因が重なると精神的な疲労が増すことになります。

4. 女性の一人利用には注意が必要

女性が一人で夜行バスを利用する場合、特に防犯対策が必要です。現在は女性専用席や女性専用車両が増えていますが、混雑した一般のバスでは不審者によるトラブルや嫌がらせが発生する可能性もあります。

そのため、女性が夜行バスを利用する際は、隣席が女性になるように配慮されたバスを選ぶ、座席の位置を慎重に選ぶ、周囲の状況を常に意識するなどの対策が求められます。

5. 予定が崩れるリスクがある

夜行バスは、天候や交通渋滞の影響を受けやすい交通手段です。特に連休や年末年始のような混雑時期には、到着が大幅に遅れることもあります。

新幹線や飛行機と違い、バスは道路状況に左右されるため、旅行や仕事のスケジュールをしっかり管理する必要があります。早朝到着予定の便が大幅に遅れると、その後の予定に支障をきたす可能性があるため、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。

夜行バスは事故りやすい?事故率と安全性の実態

夜行バスは深夜に長距離を移動するため、事故のリスクを懸念する人も多いでしょう。しかし、実際の事故率はどの程度なのでしょうか。また、安全性を高めるための取り組みはどのように行われているのでしょうか。ここでは、夜行バスの事故率や安全対策について詳しく解説します。

1. 夜行バスの事故率は高いのか?

夜行バスは、他の交通機関と比べて事故率が特別に高いわけではありません。しかし、夜間に運行されることや、高速道路を長時間走ることから、事故のリスクがゼロではないのも事実です。

一般的に、交通事故全体の発生件数を比較すると、鉄道や飛行機の方が圧倒的に安全です。一方で、夜行バスは自動車やバイクと比べれば、運転がプロのドライバーによって行われているため、相対的に安全といえます。

また、夜行バスの事故の主な原因としては、以下のような要素が挙げられます。

- 運転手の疲労:長時間運転することで集中力が低下し、居眠り運転や判断ミスが起こる可能性がある。

- 視界の悪さ:深夜は暗闇の中での運転となり、対向車のライトや悪天候の影響を受けやすい。

- 他の車両との衝突:深夜は大型トラックや高速道路を走る車両が多く、予測しづらい動きをする車との接触事故が発生する可能性がある。

- 道路状況の変化:夜間の高速道路は道路工事や一部の区間の閉鎖が行われることがあり、突発的な車線変更が求められるケースもある。

2. 夜行バスの安全性を向上させる対策

こうしたリスクを最小限に抑えるため、バス会社はさまざまな安全対策を導入しています。主な対策には以下のようなものがあります。

- 二人体制の運転:長距離運行の際は、途中でドライバーを交代することで、疲労の蓄積を防ぐ。

- 運転手の健康管理:出発前にアルコール検査や健康チェックを行い、体調が万全でない場合は乗務を控えさせる。

- 先進技術の導入:最新の夜行バスには、衝突被害軽減ブレーキ(自動ブレーキ)や車線逸脱警報装置などの安全システムが搭載されている。

- 速度制限の厳守:法定速度を超えないように制御し、過信運転を防ぐ。

特に、大手のバス会社ではAIを活用した運転管理システムを導入し、ドライバーの疲労度や運転状況をリアルタイムでモニタリングするなどの対策が進んでいます。

3. 利用者ができる安全対策

夜行バスを利用する際、乗客自身も事故リスクを軽減するためにできることがあります。

- 信頼できるバス会社を選ぶ:料金の安さだけでなく、安全対策がしっかりしている会社を選ぶことが重要。

- シートベルトを必ず着用する:法律で義務付けられているため、乗車中は常にシートベルトを締める。

- 安全な座席を選ぶ:事故時の衝撃を最小限にするため、座席の選び方も重要(後述の見出しで詳しく解説)。

- 睡眠をしっかり取る:事故発生時に素早く対応できるよう、睡眠不足にならないようにする。

バスの1番危ない席はどこ?リスクを軽減する座席選び

夜行バスを利用する際、どの座席を選ぶかによって安全性が変わることをご存じでしょうか?万が一の事故時に最も衝撃を受けやすい席、反対に比較的安全とされる席があります。事故のリスクを最小限に抑えるためには、座席選びが重要なポイントとなります。ここでは、バスで最も危険な座席と、安全性を高めるための座席選びのコツについて解説します。

1. 事故時に危険性が高い座席とは?

夜行バスの事故には、正面衝突・追突・横転などさまざまなケースがあります。それぞれの事故の種類によって、危険度が高い座席は異なります。

- 最前列(運転席のすぐ後ろ)

バスの最前列の座席は、前方からの衝突事故時に最も危険な座席の一つです。衝撃を直接受ける可能性が高く、シートベルトをしていなかった場合、車外に投げ出されるリスクがあります。 - 最後列の座席

バスの最後列は、後方からの追突事故時に衝撃を受けやすい席です。また、最後列はリクライニングがあまり倒せないことが多く、長時間の移動では快適性にも欠けるため、避けるのが無難です。 - 通路側の座席

横転事故が発生した場合、通路側の座席に座っている人はシートベルトをしていないと通路に投げ出されるリスクが高まります。また、横転した際に他の乗客や荷物の下敷きになる可能性もあります。

2. リスクを軽減するための座席選び

事故のリスクを抑え、安全性を高めるためには、座席の選び方が重要です。以下のポイントを参考にすると良いでしょう。

- バスの中央付近の座席を選ぶ

バスの中央付近は、前後からの衝撃を最も受けにくい位置です。前方衝突時の影響を軽減でき、後方からの追突時のリスクも低くなります。 - 窓側の座席を選ぶ

窓側の座席は、横転時の衝撃を受ける可能性がありますが、シートベルトをしっかり締めていれば通路側よりも安全です。また、万が一の際に外の状況を確認しやすく、緊急時の脱出ルートを確保しやすいというメリットもあります。 - 非常口付近の座席を確保する

バスの非常口付近の座席を選ぶことで、万が一の事故発生時に迅速に避難できます。ただし、非常口近くの席は足元のスペースが狭いこともあるため、快適性とのバランスを考える必要があります。

3. 快適さと安全性を両立する座席選びのポイント

安全性だけでなく、長時間の移動を快適に過ごすためにも座席選びの工夫が必要です。

- リクライニングがしっかり倒せる座席を選ぶ

座席によってはリクライニングが制限されていることがあります。できるだけリラックスできる座席を選ぶことで、疲れを軽減できます。 - 足元に余裕のある座席を確保する

前の座席との間隔が広めのシートを選ぶことで、足を伸ばしやすく、快適に過ごせます。特に長距離移動の場合、足元のスペースがある座席を選ぶと疲労を軽減できます。 - 女性専用シートやプライベートシートを活用する

女性専用シートがあるバスを選ぶことで、防犯対策も兼ねることができます。また、個室型のシートがあるバスでは、周囲を気にせず快適に過ごすことができます。

危ないバス会社の見分け方と安全なバスの選び方

夜行バスを利用する際、どのバス会社を選ぶかは非常に重要です。料金の安さだけで決めてしまうと、安全管理が不十分なバス会社を選んでしまう可能性があります。事故のリスクを減らし、快適な移動をするためには、信頼できるバス会社を選ぶことが大切です。ここでは、危ないバス会社の特徴と、安全なバス会社の選び方について解説します。

1. 危ないバス会社の特徴とは?

すべてのバス会社が同じ安全基準を満たしているわけではありません。中にはコスト削減のために安全対策を怠っている会社も存在します。以下のような特徴があるバス会社は、利用を避けた方がよいでしょう。

- 運賃が極端に安すぎる

価格が安いことは魅力的ですが、相場よりも明らかに低い料金を設定しているバス会社は注意が必要です。運転手の人件費や車両のメンテナンス費用を削っている可能性があります。特に、夜行バスは長距離運行のため、適切な整備がされていないと事故のリスクが高まります。 - 運転手の勤務体制が不明瞭

運転手の交代がない、または一人の運転手が長時間運転しているバス会社は危険です。長時間労働による疲労が原因で、居眠り運転や判断ミスが起こる可能性があるため、安全な運行のためには適切な休憩時間や交代制が必要です。 - 安全管理の情報が公開されていない

公式サイトに安全対策についての説明がないバス会社も注意が必要です。信頼できるバス会社は、安全運行への取り組みをしっかり公開しており、事故防止のためのシステムや研修制度についても明記しています。 - 過去に重大事故を起こしている

事故歴があるバス会社は特に注意が必要です。過去の事故がどのような原因で発生したのか、事故後にどのような改善策が取られたのかを調べておくとよいでしょう。

2. 安全なバス会社の選び方

安全なバス会社を選ぶためには、以下のポイントを確認すると良いでしょう。

- 国土交通省の「安全評価認定」を確認する

日本国内では、国土交通省がバス会社の安全性を評価し、「セーフティバス」という認定制度を設けています。この認定を受けているバス会社は、安全管理が徹底されているため、利用する際の安心感が違います。公式サイトなどで「セーフティバス」の認定マークを確認しましょう。 - 運転手の労働環境が整っている会社を選ぶ

信頼できるバス会社では、運転手の労働時間を適切に管理し、定期的な休憩や健康診断を行っています。また、長距離運行の場合、交代制を導入しており、長時間の連続運転を避けるよう配慮しています。 - 最新の安全技術を導入しているかを確認する

近年の夜行バスには、衝突被害軽減ブレーキ(自動ブレーキ)や、居眠り運転を防止するモニタリングシステムなどが搭載されていることがあります。こうした安全技術を積極的に導入しているバス会社を選ぶと、事故のリスクを軽減できます。 - 利用者の口コミや評判をチェックする

実際にそのバス会社を利用した人の口コミや評判も参考になります。特に、「運転が荒かった」「シートベルトを着用しなくても注意されなかった」といった声が多いバス会社は避けたほうが無難です。逆に「運転が丁寧」「安全対策がしっかりしていた」といった口コミの多い会社は安心して利用できます。 - 予約サイトの評価を参考にする

大手のバス予約サイトでは、各バス会社の評価が公開されていることがあります。評価が極端に低いバス会社や、悪いレビューが多い会社は避けるのが賢明です。

3. 予約時にチェックすべきポイント

バスを予約する際にも、安全性を確認するために以下のポイントをチェックしましょう。

- シートベルトの有無

一部の格安バスでは、シートベルトの装着が推奨されていない場合があります。安全を確保するためには、必ずシートベルトが設置されているバスを選ぶことが重要です。 - 運行ルートの明確さ

バス会社の公式サイトで運行ルートがしっかり公開されているか確認しましょう。運行ルートが曖昧なバス会社は、運行管理がずさんである可能性があるため、注意が必要です。 - 乗務員の対応

予約時や問い合わせをした際のスタッフの対応も重要な判断材料です。問い合わせへの対応が丁寧でないバス会社は、運行管理が適切でない場合が多いため、避けるのが賢明です。

夜行バスは高校生に危ない?未成年の注意点

高校生が夜行バスを利用する際、安全性について不安を感じる人は少なくありません。特に未成年者にとって、深夜の移動には特有のリスクが伴います。しかし、適切な対策を講じることで、危険を回避し、安全に利用することが可能です。ここでは、高校生が夜行バスを利用する際に注意すべきポイントについて解説します。

1. 高校生が夜行バスを利用する際の主なリスク

夜行バスは経済的で便利な移動手段ですが、高校生が利用する場合、特有のリスクがあります。

- 深夜の移動による安全面の問題

夜行バスは深夜に運行するため、バス停の周辺が暗く、人通りが少ないことが多いです。特に女性の一人利用の場合、不審者に声をかけられる可能性もあるため注意が必要です。 - 補導のリスク

一部の地域では、未成年者の深夜外出を制限する条例があり、夜行バスの利用が補導の対象となることもあります。特に地方から都市部に向かう場合、到着後の行動によっては警察に声をかけられる可能性があるため、事前に親の同意を得ておくことが重要です。 - トラブルに巻き込まれる可能性

夜行バスの車内では、大人の乗客が多く、未成年が単独で利用する場合、他の乗客とのトラブルが起こる可能性があります。盗難や迷惑行為に巻き込まれないよう、十分に警戒する必要があります。

2. 高校生が安全に夜行バスを利用するための対策

高校生が夜行バスを安全に利用するためには、以下のような対策を講じることが効果的です。

- 保護者の同意を得る

事前に家族としっかり相談し、許可をもらった上で利用することが望ましいです。可能であれば、バス会社の公式サイトで利用条件を確認し、未成年者の利用に関するルールを把握しておくと安心です。 - 女性専用シートや安全性の高い座席を選ぶ

女性の一人利用の場合、女性専用シートを提供しているバスを選ぶことで、安全性を高めることができます。また、座席は車両の中央部分を選ぶことで、事故時のリスクを低減できます。 - 深夜到着後の移動手段を確保する

バスが早朝に到着する場合、駅や目的地周辺がまだ営業していないことがあります。タクシーを利用する場合は、事前に予約しておくとスムーズに移動できます。また、事前に待機できるカフェや施設をリサーチしておくのも有効です。 - 緊急連絡手段を確保する

バス乗車中や到着後に何かトラブルが発生した場合、すぐに家族や信頼できる大人に連絡できるようにしておきましょう。スマートフォンのバッテリーが切れないよう、モバイルバッテリーを持参するのもおすすめです。 - 貴重品の管理を徹底する

夜行バスでは、乗客が寝ている間に荷物が盗まれることがあります。財布やスマートフォンは体の近くに保管し、カバンはファスナー付きのものを選ぶと安心です。就寝時は、カバンを足元に置くか、抱えて寝ることで盗難リスクを減らせます。

3. 夜行バス利用時に気をつけるべきルールとマナー

高校生が夜行バスを利用する際には、周囲の乗客に配慮した行動を心がけることが大切です。

- 車内での会話や音漏れに注意する

夜行バスでは、他の乗客も睡眠を取っているため、大きな声での会話や、イヤホンからの音漏れに注意しましょう。夜間の移動では静かに過ごすことがマナーとされています。 - リクライニングシートの使用に配慮する

バスの座席はリクライニング可能ですが、後ろの乗客に配慮し、シートを倒す際には一声かけるのがマナーです。 - 乗車時間に遅れない

夜行バスは定刻通りに出発するため、集合時間に遅れないよう、余裕を持って行動しましょう。乗り遅れると、次の便がないこともあるため注意が必要です。

夜行バスの危険性を避けるための注意点と対策

- 事故が怖い?夜行バス利用時に気を付けること

- 女性が夜行バスで注意すべきことと安全対策

- 夜行バスの安全性ランキング!信頼できる会社の選び方

- 夜行バスの危険性を下げるための対策と防犯対策

- 安心して利用するための夜行バスの乗り方と準備

事故が怖い?夜行バス利用時に気を付けること

夜行バスは手軽に長距離移動ができる便利な交通手段ですが、「事故が怖い」と不安に感じる人も多いのではないでしょうか。夜間の長距離移動はリスクが伴うため、利用する際にはいくつかの安全対策を意識することが重要です。ここでは、夜行バスを利用する際に注意すべきポイントと、事故リスクを最小限に抑えるための対策を解説します。

1. 夜行バスの事故リスクとは?

夜行バスの事故リスクを正しく理解しておくことで、安全に対する意識を高めることができます。

- 深夜の運行による視界不良

夜間の運転は、昼間と比べて視界が悪く、周囲の状況を把握しづらい傾向にあります。特に、濃霧や大雨などの悪天候の影響を受けると、予期せぬ事故が発生する可能性が高まります。 - 運転手の疲労による判断ミス

夜行バスの運転手は長時間にわたり運転を続けるため、疲労が蓄積しやすくなります。特に交代制がないバス会社の場合、居眠り運転や集中力の低下による事故リスクが高まります。 - 他の車両との衝突

高速道路では、深夜でも大型トラックや一般車両が走行しています。中には、長距離運転で疲れたドライバーが運転していることもあり、追突や接触事故の可能性があります。 - 悪天候や道路状況の影響

雨天時や積雪時には道路が滑りやすくなり、バスの制動距離(ブレーキを踏んでから停車するまでの距離)が伸びるため、スリップ事故が発生することがあります。また、深夜の高速道路では工事区間が多く、急なレーン変更を強いられることもあります。

2. 事故リスクを減らすための対策

事故のリスクを最小限に抑えるために、利用者自身も安全対策を意識することが大切です。

- 信頼できるバス会社を選ぶ

まず、運転手の労働環境や安全管理がしっかりしているバス会社を選ぶことが重要です。国土交通省の「セーフティバス認定」を受けている会社は、安全対策が徹底されているため、安心して利用できます。 - 乗車中は必ずシートベルトを着用する

高速バスではシートベルトの着用が法律で義務付けられていますが、実際には装着しない乗客も少なくありません。しかし、万が一の衝突事故や急ブレーキの際、シートベルトを着用しているかどうかで、負傷のリスクが大きく変わります。乗車後すぐにシートベルトを締め、しっかりと固定しましょう。 - 安全な座席を選ぶ

事故の衝撃を受けにくい座席を選ぶことで、生存率を高めることができます。バスの中央付近、非常口の近くの座席は比較的安全とされています。反対に、最前列や最後列、通路側の席は衝突時のリスクが高いため、避けた方がよいでしょう。 - 非常口の場所を確認する

乗車したら、非常口の位置を確認しておきましょう。万が一の事故時、迅速に脱出できるかどうかで生存率が変わります。多くのバスでは窓や後部に非常口が設置されているため、乗車時にチェックしておくと安心です。

女性が夜行バスで注意すべきことと安全対策

女性が夜行バスを利用する際、最も気になるのが防犯面ではないでしょうか。夜間に長時間バスの中で過ごすため、一人で利用する場合は特に注意が必要です。安全に快適な移動をするために、事前にできる対策をしっかりと把握しておきましょう。

1. 夜行バスで女性が注意すべきポイント

女性が夜行バスを利用する際、以下のようなリスクが考えられます。

- 隣席の乗客によるトラブル

夜行バスでは見知らぬ乗客と隣同士になることがあります。男性が隣の席に座る場合、体が密着してしまうことや、不快な思いをする可能性もあります。 - 貴重品の盗難リスク

乗客が寝ている間に、バッグや財布が盗まれるケースも報告されています。特に、足元に置いた荷物やシートポケットに入れた財布は、気づかぬうちに盗まれることがあるため注意が必要です。 - 夜間のバス停での危険

深夜のバス停は人通りが少なく、不審者に狙われる可能性があります。特に、到着が早朝になる便では、周囲の環境を事前に確認しておくことが大切です。

2. 女性が安全に夜行バスを利用するための対策

こうしたリスクを回避するために、以下のような対策を講じることが重要です。

- 女性専用席を選ぶ

多くのバス会社では、女性専用車両や女性専用エリアが用意されています。これらを利用することで、隣に男性が座ることを避けられ、安全に過ごせます。 - 貴重品は身につける

財布やスマートフォンはバッグの中に入れっぱなしにせず、ウエストポーチや首掛けのポーチを利用して身につけると安心です。 - 座席は窓側を選ぶ

窓側の座席を選ぶことで、通路側よりも周囲の影響を受けにくくなります。また、寝ている間に他の乗客と接触する可能性も減るため、安心感が増します。 - 防犯ブザーやスマートフォンの緊急通報機能を活用する

万が一のトラブルに備えて、スマートフォンの緊急通報機能を設定しておくと安心です。また、小型の防犯ブザーをバッグに取り付けておくのも有効な対策です。

夜行バスの安全性ランキング!信頼できる会社の選び方

夜行バスを選ぶ際、安全性は最も重要なポイントの一つです。安価なバスを選ぶとリスクが高まるのではないかと不安に感じる人も多いでしょう。しかし、バス会社によって安全対策のレベルは異なり、しっかりと安全管理が行われている会社を選べば、安心して移動することが可能です。ここでは、安全性の高い夜行バス会社の選び方について詳しく解説します。

1. 夜行バスの安全性ランキングとは?

バス会社の安全性を判断するための基準はいくつかありますが、最も信頼できる指標の一つが国土交通省による「セーフティバス(SAFETY BUS)」の認定制度です。

- セーフティバス認定制度とは?

「セーフティバス」とは、国土交通省がバス会社の安全管理状況を評価し、一定の基準を満たした会社に与える認定マークです。認定は三段階(★1~★3)に分かれており、★3つの認定を受けている会社ほど、厳格な安全管理が行われていると判断できます。 - 評価基準

- 運行管理の徹底(運転手の健康管理やシフト管理)

- 定期的な車両点検・整備の実施

- 事故防止のための運転手研修の実施

- 緊急時の対応マニュアルの整備

2. 信頼できる夜行バス会社の選び方

安全性の高いバス会社を選ぶために、以下のポイントを確認しましょう。

- ① 公式サイトで安全対策を公開しているか

安全対策に力を入れているバス会社は、公式サイトで取り組み内容を明確に説明しています。「運転手の健康管理」「二人体制運行」「AIを活用した運転監視システム」など、安全への配慮がしっかり記載されている会社を選ぶと安心です。 - ② 過去の事故歴を調べる

国土交通省のサイトでは、バス会社の行政処分履歴を確認することができます。過去に重大な事故を起こしている会社は避け、安全性の実績がある会社を選ぶことが大切です。 - ③ バスの設備をチェックする

最新の安全装置(衝突被害軽減ブレーキ、車線逸脱警報装置、ドライバーモニタリングシステム)を搭載しているバスを運行している会社は、安全性が高いといえます。また、全席シートベルト完備の車両を利用しているかどうかも確認しましょう。 - ④ 利用者の口コミを確認する

乗車した人の口コミをチェックするのも有効です。「運転がスムーズ」「運転手の対応が丁寧」「安全管理がしっかりしていた」といったレビューが多い会社は信頼できます。反対に、「運転が荒かった」「整備不良でバスが止まった」といった口コミが多い会社は避けた方が良いでしょう。

3. おすすめの安全性が高い夜行バス会社

以下のバス会社は、セーフティバスの最高ランク(★3つ)を獲得していることが多く、安全性の高さに定評があります。

- WILLER EXPRESS(ウィラーエクスプレス)

- 最新の運転支援システムを導入

- 乗務員の健康管理を徹底

- 女性専用シートの提供あり

- JRバスグループ

- 大手鉄道会社の運営で、管理体制がしっかりしている

- 安全装備の整った新型車両を導入

- KEIO BUS(京王バス)

- 車両のメンテナンスが厳格

- 運転手の交代制を徹底

夜行バスの危険性を下げるための対策と防犯対策

夜行バスを利用する際には、事故のリスクだけでなく、防犯対策も重要です。特に長時間の移動では、予期せぬトラブルに遭遇する可能性があるため、事前にしっかりと対策を講じることが求められます。ここでは、夜行バスの危険性を下げるための具体的な方法について解説します。

1. 事故の危険を下げるための対策

夜行バスの事故リスクを低減するために、乗客自身ができることは多くあります。

- シートベルトを必ず着用する

事故発生時、シートベルトをしているかどうかで生存率が大きく変わります。乗車後すぐに装着し、寝ている間も外さないようにしましょう。 - 安全な座席を選ぶ

バスの中央付近の窓側の席は、事故時の衝撃を受けにくいとされています。可能であれば、この位置を選ぶと安心です。 - 信頼できるバス会社を選ぶ

先述した「安全性ランキング」で紹介したような信頼できるバス会社を利用することが、事故リスクを最小限に抑えるポイントです。

2. 盗難・トラブルを防ぐための防犯対策

夜行バスでは、乗客が寝ている間に貴重品を狙われることがあります。防犯対策を徹底することで、盗難やトラブルを防ぐことができます。

- 貴重品は身につけておく

財布やスマートフォンは、リュックの中に入れるのではなく、ウエストポーチや首掛けポーチに収納し、常に身につけておきましょう。 - 座席の下に荷物を置かない

座席の下に荷物を置くと、他の乗客に簡単に触られてしまう可能性があります。貴重品の入ったバッグは、抱えて寝るのがベストです。 - 防犯ブザーを持参する

万が一のトラブルに備えて、防犯ブザーを持っておくと安心です。特に女性の一人利用の場合、不審者に遭遇した際にすぐに対応できます。

3. 車内での注意点

快適に過ごすためには、自分自身だけでなく、周囲の乗客にも気を配ることが大切です。

- 通路側の席では荷物に注意する

通路側の座席は、他の乗客が通る際に荷物を触られる可能性があります。窓側の座席を選ぶか、荷物を抱えて寝るようにしましょう。 - 周囲の音に気を付ける

音楽を聴く際はイヤホンを使用し、音漏れがないように注意しましょう。また、深夜の会話は控えるのがマナーです。

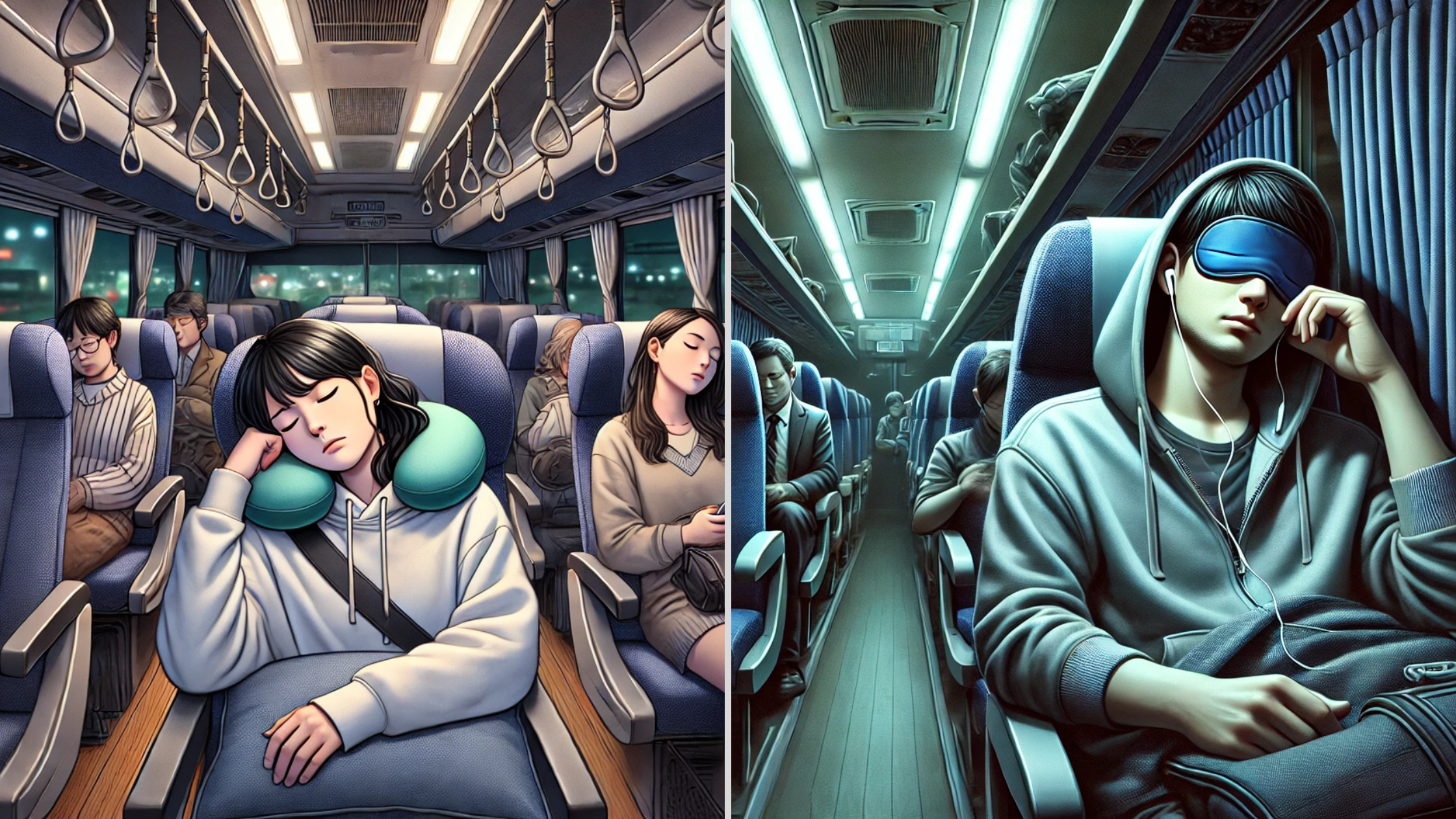

安心して利用するための夜行バスの乗り方と準備

夜行バスを快適に利用するためには、事前の準備が重要です。長時間の移動では、座席の選び方や持ち物によって快適さが大きく変わります。また、安全面にも配慮することで、より安心して利用することが可能です。ここでは、夜行バスに乗る前の準備や、快適に過ごすためのポイントを詳しく解説します。

1. 乗車前に準備しておくべきこと

夜行バスは長時間の移動になるため、快適に過ごすための準備が欠かせません。

- 適した服装を選ぶ

車内の温度はバス会社や季節によって異なります。冷房や暖房が強めに設定されていることもあるため、脱ぎ着しやすい服装を選びましょう。特に、締め付けの少ないリラックスできる服を着ると快適に過ごせます。 - 必要な持ち物を準備する

夜行バスを快適に利用するために、以下のアイテムを持参すると便利です。- ネックピロー:首をしっかり支え、快適な睡眠を確保する。

- アイマスク:車内の明かりが気になる場合に役立つ。

- 耳栓・ノイズキャンセリングイヤホン:周囲の音を遮断し、静かに眠るために必要。

- ブランケット:冷房が強い場合に備えて持参すると安心。

- モバイルバッテリー:スマートフォンの充電切れを防ぐために必須。

- 軽食・水分:長時間の移動中に小腹が空いたときのために、軽食を用意すると便利。

- 貴重品の管理を徹底する

夜行バスでは寝ている間に盗難のリスクがあるため、財布やスマートフォンはバッグの中に入れっぱなしにせず、ウエストポーチやショルダーバッグに入れて身につけると安全です。

夜行バスで寝れない時、何をすればいいのか?対策やグッズなどをまとめた記事はこちらから

2. 乗車時の注意点

夜行バスに乗車したら、安全で快適に過ごすための行動を心がけましょう。

- シートベルトを着用する

夜行バスでもシートベルトの着用が義務付けられています。万が一の事故に備え、乗車中は必ずシートベルトを締めておきましょう。 - 座席の位置を確認する

事前に指定された座席に座り、リクライニングの角度を調整して快適な体勢を作りましょう。なお、シートを倒す際は後ろの乗客に一声かけるのがマナーです。 - 非常口の位置を把握する

事故やトラブルが発生した際に迅速に避難できるよう、非常口の場所を確認しておきましょう。

3. 休憩時の行動

夜行バスは途中で数回、サービスエリアなどで休憩を取ることがあります。休憩時には以下の点に注意しましょう。

- 時間厳守で戻る

休憩時間を過ぎても戻らないと、バスが出発してしまう可能性があります。トイレや買い物に行く際は、余裕を持って戻るようにしましょう。 - 貴重品を持ち歩く

休憩でバスを降りる際、財布やスマートフォンは必ず持っていくようにしましょう。貴重品を座席に置いたままにすると、盗難のリスクが高まります。

まとめ:夜行バスの危険性を理解し安全に利用するためのポイント

- 夜行バスは深夜運行のため事故リスクがゼロではない

- 運転手の疲労や視界不良が事故の原因になりやすい

- 最前列や最後列の座席は衝撃を受けやすく危険度が高い

- 通路側の座席は横転時に投げ出されるリスクがある

- 安全なバス会社を選ぶことが事故回避の重要なポイント

- 国土交通省の「セーフティバス認定」を確認すると安心

- 未成年者の深夜移動は補導の対象となる場合がある

- 夜間のバス停付近は人通りが少なく危険なケースがある

- 女性専用席の利用で防犯リスクを軽減できる

- 貴重品はウエストポーチなどで常に身につけておくべき

- シートベルトを着用することで生存率が大幅に向上する

- 車内では周囲の音漏れや迷惑行為に注意が必要

- 乗務員の勤務体制が不明瞭なバス会社は避けるべき

- 休憩時には貴重品を持ち歩きバスの出発時間を守る

- 夜行バス利用時は防犯ブザーや緊急通報機能を活用する

夜行バスには事故や防犯上のリスクがあるものの、適切な準備と対策を講じれば、安全に利用することが可能です。信頼できるバス会社を選び、シートベルトを着用し、持ち物を工夫することで、安心して移動できます。事前の準備を徹底し、快適で安全な夜行バスの旅を楽しみましょう。